Acusaciones, misiles y un video en disputa

Una recompensa millonaria, un video cuestionado y un misil contra una lancha: Donald Trump reactivó la tesis de que Nicolás Maduro es una amenaza directa para Estados Unidos por su presunto papel en el narcotráfico. La Casa Blanca elevó el tono y, según el mensaje político de las últimas semanas, aumentó la recompensa que rodea el caso de Maduro hasta 50 millones de dólares. Es la enésima vuelta de tuerca a una acusación que Washington formalizó en 2020, cuando fiscales federales presentaron cargos por “narco-terrorismo” y trazaron supuestos vínculos con el cartel de Sinaloa.

El concepto central vuelve a ser el “Cartel de los Soles”, una etiqueta usada desde hace años para describir presuntas redes de militares venezolanos involucrados en tráfico de cocaína. No es nueva. Aparece cíclicamente en expedientes de la Justicia estadounidense, testimonios de exoficiales y reportes de organizaciones de investigación criminal. Lo nuevo es el paquete: recompensa ampliada, un clip de destrucción de una embarcación y la promesa de “mano dura” más allá de las fronteras.

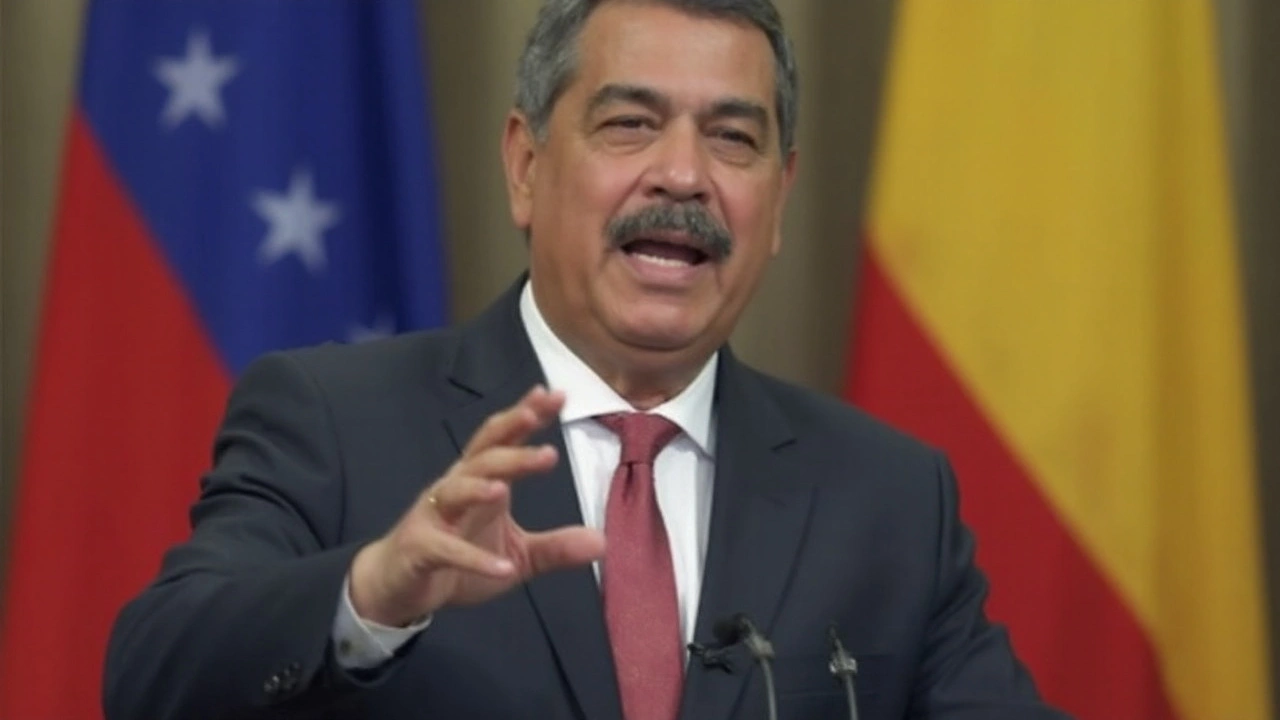

Caracas rechaza todo. La diputada chavista Blanca Eekhout lo resumió con una idea simple: si Venezuela no cultiva ni produce cocaína, no puede tener un cartel. El Gobierno sostiene que se trata de un relato político para justificar presión externa. Maduro, por su parte, habló de “lucha armada” si Estados Unidos ataca suelo venezolano. Y el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, aseguró que el video difundido por Trump —el que muestra la explosión de una lancha supuestamente usada por narcos— tiene señales de haber sido generado o manipulado con inteligencia artificial.

Más allá del cruce de declaraciones, hubo acción militar. Fuerzas estadounidenses lanzaron un misil contra una embarcación sospechosa; 11 ocupantes murieron y Trump los describió como “narco-terroristas”. Esta operación se amarra a leyes de la era posterior al 11-S que ampliaron la capacidad de vigilancia e interdicción global de EE UU. El punto sensible es la evidencia: ¿qué pruebas la sostienen? ¿Fue una lancha que cargaba droga? ¿A qué red pertenecía? Esas respuestas, por ahora, no están claras en el dominio público.

Un funcionario estadounidense con conocimiento del expediente venezolano, citado por CNN bajo anonimato, dejó otra pista: la línea dura contra Caracas no siempre encaja con los mensajes de paz que Trump exhibe en otros frentes. La política hacia Venezuela se cruza con cálculos domésticos —Florida, exilio venezolano y cubano, agenda de seguridad— y con la competencia con China y Rusia en América Latina.

Qué dicen los datos, qué sabemos de las rutas y cómo encajan los casos judiciales

Empecemos por los números. La cocaína que llega a EE UU nace, sobre todo, en Colombia, con aportes menores de Perú y Bolivia. Así lo muestran los informes anuales de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC). Venezuela no figura como productor significativo; su papel, cuando aparece, es de corredor. Las rutas cambian, pero el patrón se repite: la droga cruza por el Orinoco, el litoral caribeño y pistas clandestinas hacia el Caribe o Centroamérica, y de ahí a Norteamérica o Europa.

La DEA, en su National Drug Threat Assessment de 2024, insiste en que las organizaciones colombianas dominan la producción y que gran parte del flujo hacia EE UU viaja por el Pacífico oriental en lanchas rápidas y semisumergibles. El Caribe mantiene un peso variable: hay temporadas con picos por Venezuela y las Guayanas, y otras en las que el tránsito se desplaza hacia República Dominicana, Puerto Rico o Honduras. Lo importante: aun sin cultivos, un país puede ser clave por su geografía, por controles fronterizos débiles o por corrupción en puertos y aduanas.

¿Existe el “Cartel de los Soles” como estructura unificada? Aquí entra la zona gris. Distintos expedientes estadounidenses desde 2008 mencionan a militares de alto rango y exfuncionarios vinculados a cargamentos. InSight Crime, un centro regional de investigación del crimen organizado, ha documentado casos de oficiales que facilitaron vuelos o protegieron envíos, pero dibuja más una constelación de alianzas locales y redes superpuestas que un cartel vertical al estilo mexicano.

Los procesos judiciales alimentan la narrativa. Exjefes militares y exfuncionarios —como el general retirado Hugo “El Pollo” Carvajal o el general Clíver Alcalá— han enfrentado investigaciones en España y Estados Unidos por delitos asociados al tráfico y por apoyo a las antiguas FARC. Algunos han sido extraditados; otros, condenados; varios mantienen recursos abiertos y niegan los cargos. Estos expedientes dan sustento a Washington para hablar de connivencia en el Estado venezolano, pero no son la “pistola humeante” que pruebe mando y control de Maduro sobre un sistema cartelizado a escala nacional.

La recompensa es otro punto caliente. En 2020, el Departamento de Justicia ya ofrecía pagos multimillonarios por información sobre Maduro y su círculo. En las últimas semanas, el discurso político de Trump elevó la cifra total “hasta 50 millones” al sumar distintas bolsas de recompensa. Es un recurso clásico para presionar: incentiva delaciones, empuja a exaliados a negociar y coloca el tema en titulares. También alimenta la duda sobre su efectividad si no se acompaña de pruebas verificables y procesos que avancen en tribunales.

¿Y el video del misil? Equipos de verificación visual han señalado que, con clips de baja calidad, es difícil confirmar origen, fecha y objetivo real. Los especialistas buscan metadatos, patrones de pixelado y rastros de edición para detectar IA generativa. Hasta hoy, no hay peritaje público e independiente que certifique o desmienta el material difundido por Trump. La carga de la prueba es clave: si la operación se justificó en “narco-terrorismo”, el Gobierno de EE UU debería mostrar más que una explosión.

En el terreno, Venezuela asegura que combate el tráfico con incautaciones y destrucciones de pistas clandestinas. Publica cifras de toneladas decomisadas y operaciones conjuntas con países vecinos. El problema es la trazabilidad: sin acceso independiente a los datos y sin auditorías externas, es difícil comparar esas cifras con las de la UNODC, la DEA o la Guardia Costera de EE UU, que reportan sus propias interdicciones en el Caribe y el Atlántico occidental.

La dimensión legal no es menor. Washington ha usado desde 2001 marcos antiterroristas y antinarcóticos para operar fuera de su territorio. La interdicción marítima y aérea tiene tratados y acuerdos con países de la cuenca del Caribe. Pero la etiqueta de “narco-terrorismo” abre la puerta a reglas más agresivas: golpe preventivo, captura extraterritorial, cooperación con terceros países sin pasar por parlamentos. Ese es el terreno en el que Caracas ve un riesgo de escalada.

¿Por qué ahora? Además de la presión del exilio en Florida, hay timing regional. Colombia vive vaivenes en su política de drogas; México está en transición de gobierno; Guyana y Venezuela discuten tensiones por el Esequibo; y Rusia e Irán buscan mostrar músculo diplomático en Caracas. Cada movimiento estadounidense se lee en ese tablero. Para Trump, el frame de seguridad —narcos, terror, frontera— moviliza a su base y desplaza la conversación desde la democracia venezolana hacia el orden público y la defensa.

El choque también fractura a la oposición venezolana. Parte pide sanciones más duras y acciones de fuerza; otra teme que un aumento de la presión cierre las puertas a acuerdos humanitarios, alivio de sanciones y elecciones con mínimos verificables. En ese juego, Caracas intenta demostrar control interno y proyectar que cualquier embestida externa unifica al chavismo.

¿Qué está verificado y qué no? Conviene separar:

- Verificado: Venezuela no es productor relevante de hoja de coca; la cocaína que llega a EE UU se origina sobre todo en Colombia (UNODC, informes recientes).

- Verificado: hay rutas que atraviesan Venezuela y participación de actores locales en el tránsito, con casos judiciales que lo documentan (DEA y expedientes federales).

- No verificado: que Maduro dirija una organización cartelizada unificada; las pruebas públicas no muestran un mando operacional central claro.

- No verificado: que el video del misil sea auténtico y pruebe una operación contra “narco-terroristas” vinculados a Caracas; falta peritaje independiente.

El detalle que complica todo es que el tráfico de cocaína funciona como un mercado flexible. Si un corredor se cierra, otro se abre. Puertos pequeños, islas con escasa vigilancia, pistas en la selva, contenedores contaminados: el mapa se adapta en meses. Por eso los datos del año pasado no siempre predicen el siguiente. Cuando EE UU intensifica la presión en el Pacífico, sube el peso del Caribe; cuando República Dominicana refuerza controles, crecen salidas por la costa venezolana oriental o por Surinam y Guyana.

Las cifras de consumo en EE UU, además, marcan el ritmo. La cocaína ha recuperado terreno en grandes ciudades, mientras el fentañilo acapara la atención por muertes por sobredosis. Para un discurso de campaña, el vínculo “narcos exóticos” y “amenaza a la frontera” es potente. Por eso la etiqueta “narco-terrorismo” aparece como puente: permite hablar de seguridad nacional, no solo de crimen transnacional.

En el plano diplomático, las capitales de la región miran el tablero con cautela. Bogotá necesita cooperación antidrogas y, a la vez, preservar su agenda de paz interna. Brasil no quiere fuegos cruzados en su frontera norte. El Caribe teme que una ofensiva militar empuje nuevas olas migratorias. Y la Unión Europea, que ha explorado alivios graduales de sanciones a cambio de pasos electorales en Venezuela, podría verse forzada a elegir entre su hoja de ruta y la inercia de Washington.

La discusión no es académica. Si la acusación escala sin pruebas sólidas, la interdicción corre el riesgo de convertirse en golpes quirúrgicos con alto costo político y poco impacto en el flujo de drogas. Si aparecen evidencias duras —vuelos, registros financieros, testimonios cruzados—, el caso dará un salto y la presión internacional sobre Caracas cambiará de fase. En el medio, millones de venezolanos siguen saliendo del país y el sistema sanitario y eléctrico no remontan, dos factores que suelen desaparecer de la conversación cuando la agenda se reduce a misiles y recompensas.

La pregunta vuelve al principio: ¿qué dicen los datos y qué dice la política? Los datos trazan un país de tránsito con enclaves capturados por redes criminales y funcionarios corruptos. La política empuja a colocar el foco en un enemigo con rostro. Entre ambos planos, el expediente contra Maduro avanza a golpe de titulares, mientras fiscales, analistas y diplomáticos, en privado, piden algo que rara vez llega a tiempo: evidencias públicas, verificables y completas.